1/20に長野県上田地域振興局主催で「断熱改修はじめの一歩」というイベントが開催されました。

講演

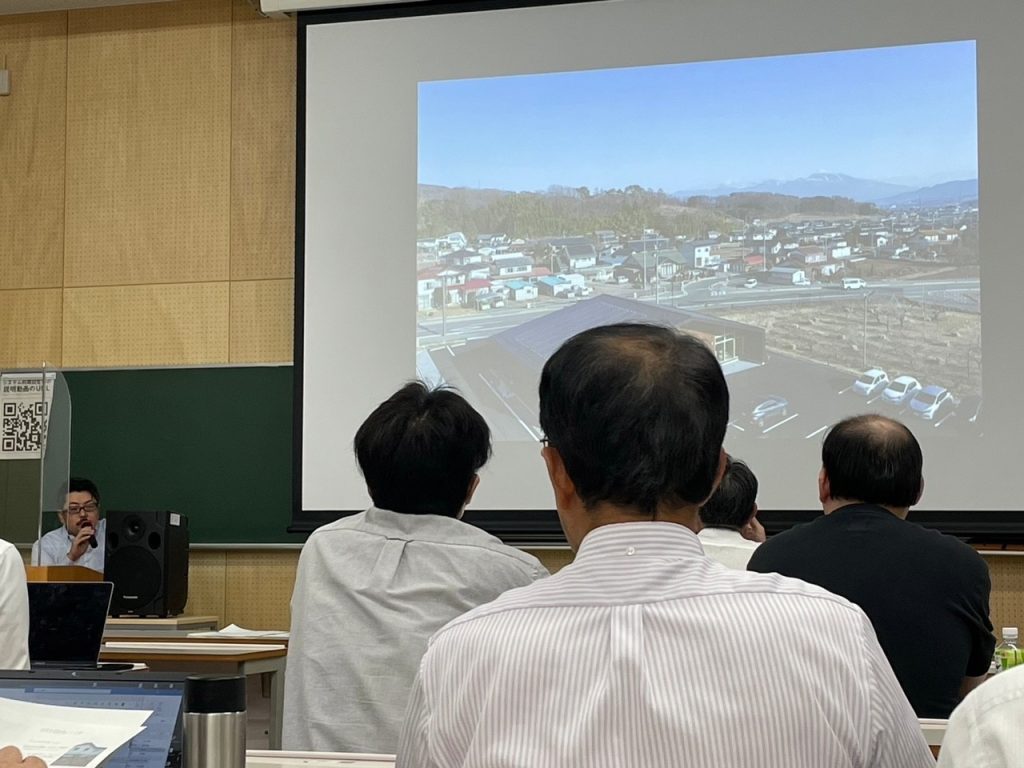

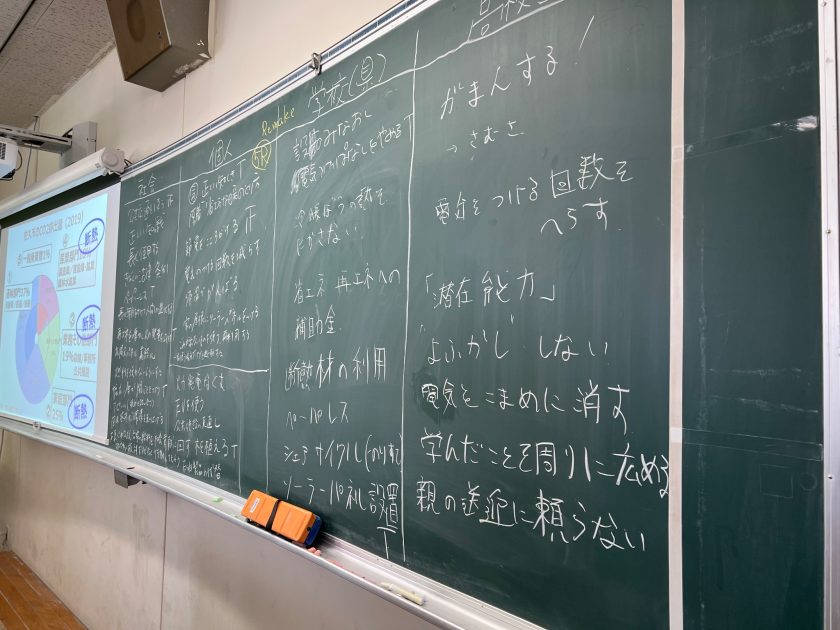

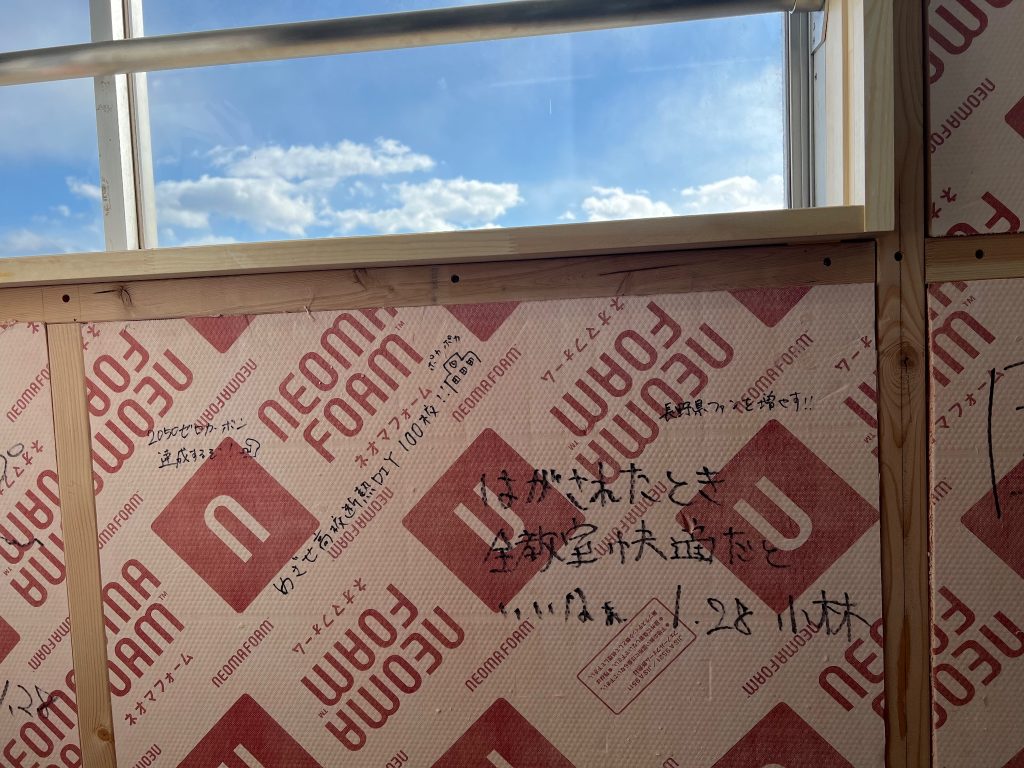

そのものずばり「断熱改修はじめの一歩」というタイトルで、断熱とは何か、どうして家が寒いのか、どう改善すればよいのかと事例を講演しました。

あいにく大雪が警戒される悪天候のなかでしたが、たくさんの方にご参加いただきました。やはり、ほとんど全ての方が寒い家に悩んでいるようです。住まいは昭和一桁の古民家から築20年くらいの2×6や高気密高断熱住宅まで様々でこれは国民的な問題だなと感じました。

講演後にたくさんの方が話しにきてくれたのですが、上田だけでなく北信や中信の方もいました。リノベをしてもらったのに寒いという方も複数名おり、気流止め無い感じの症状です。長野県は北海道のような家作れる会社が本当に少なかったので、リフォーム済みでもストックの状況は悪いです。

第1部は私の講演と、上田の工務店クボケイさんによる「ホームセンターで売っている内窓キット設置のツボ」プロから、取扱説明書には書いていないけどあったほうがいいものや気を付ける点などのレクチャーがありました。

そしてワークショップ

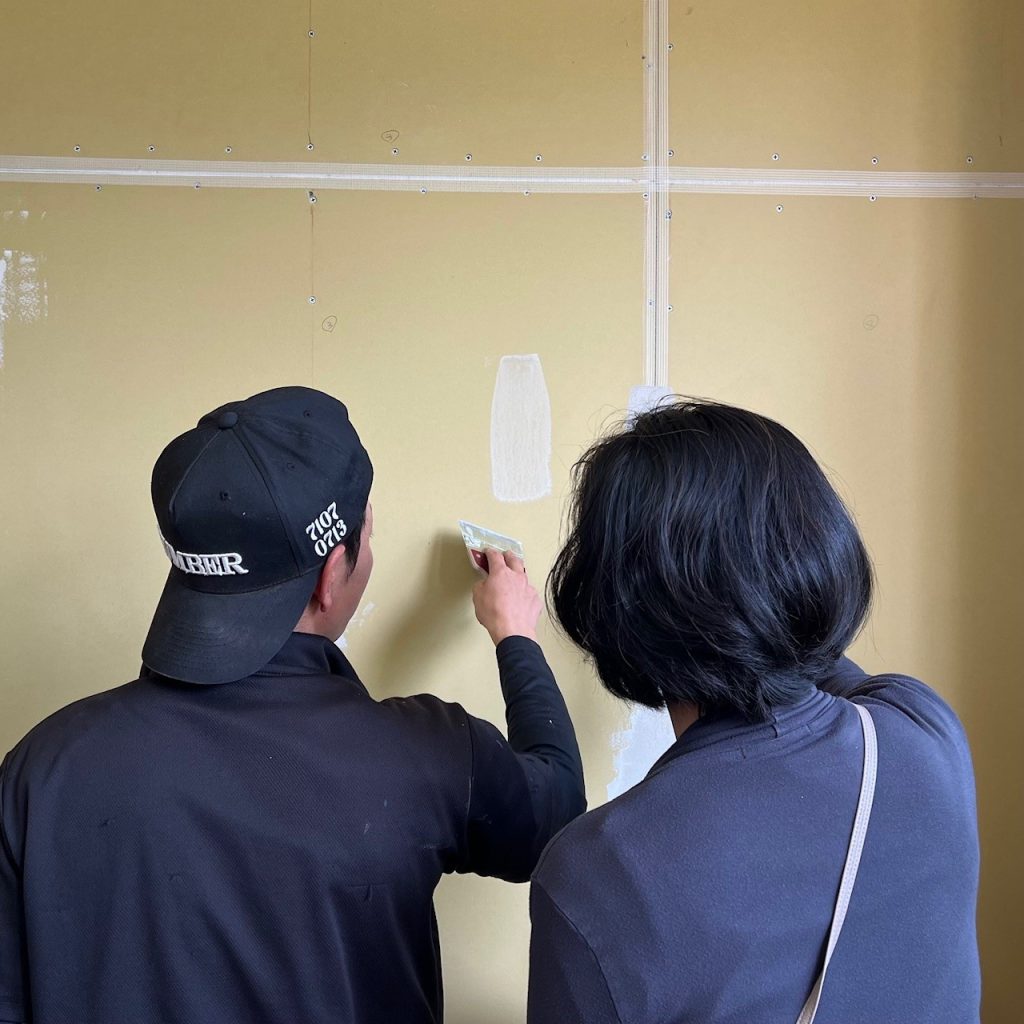

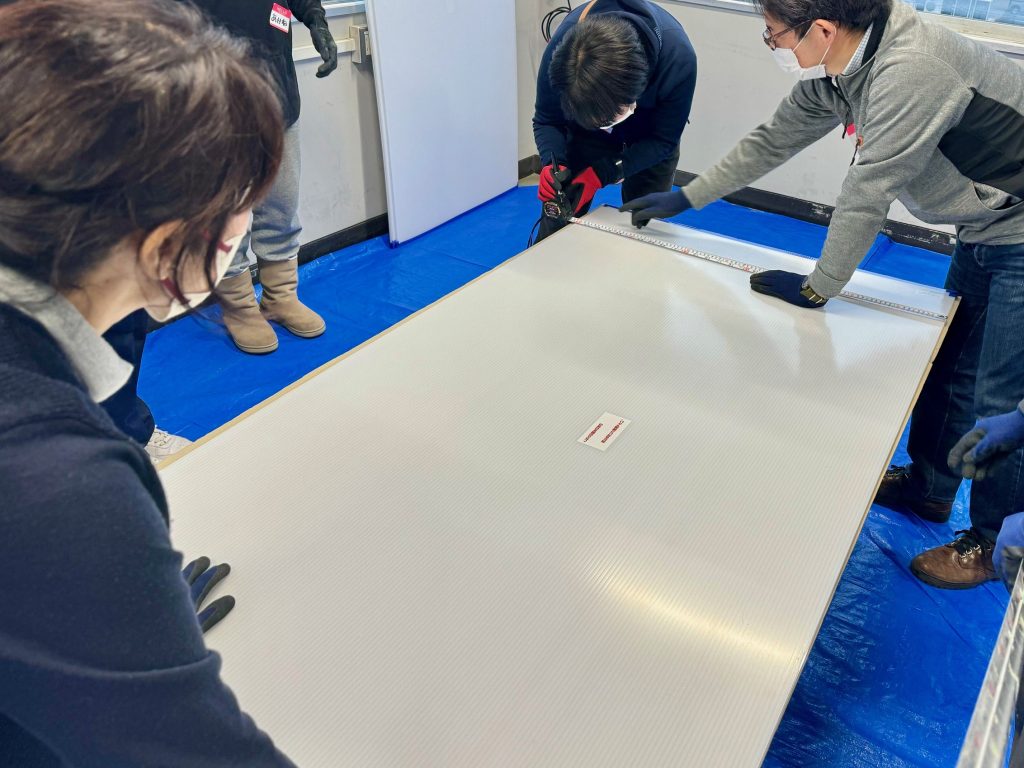

第2部はクボケイさん指導のもと、アルミで寒い会議室に参加者がホームセンターで売ってる内窓キットDIY!役所でこのようなワークショップができるとは、長野県すごいです。

性能的にはメーカーの内窓と比べようも無いですが、説明を聞いた直後に自分たちの手で作ると断熱への理解が進むという声が聞かれました。初めましての人たちが家の寒い場面などを話しながら共同作業して、打ち解けて行くのもいい感じでした。

完成後に開けてみて冷輻射を体感し、またサーモグラフィで撮影してみて違いを実感することができました。