6/14に八ヶ岳エコハウス「ほくほく」でイベントがあり、呼ばれて「高性能賃貸」の話をしてきました。

建築関係者や賃貸経営者(これからの方も)向けということで、「聞くと高性能賃貸を作りたくなる」ような内容で構成しました。

「ほくほく」とは

「八ヶ岳エコハウスほくほく」は「斎藤健一郎」さんがオーナーの断熱リノベ住宅です。14年前、東日本大震災が発生した時に、新聞記者として福島県に赴任していた斎藤さんは、福島第一原子力発電所の事故によって引き起こされた現実に直面します。

もう2度とこんなことは起きてほしくないし、起こしてはいけない、そう思った斎藤さんは自分が今できることは何かと考えて、電気の契約を本当の最低限にする「5アンペア生活」を始めました。

(著書「5アンペア生活をやってみた」あの時の日本国民の気持ちを思い出すすごくいい本です)

そんな斎藤さんは「5アンペア生活」を東京、名古屋で工夫しながら続けましたが、家族ができ自分本位の我慢する省エネは限界があることを悟ります。そしてエネルギーをなるべく買わない暮らしを実現するべく購入したのが、田舎でよくある築40年の空き家。

標高600m近く、日当たりのいい場所、ここなら夏涼しく冬暖かく暮らせるのではないか。そう考えた斎藤さんは期待を大きく裏切られます。

家を手に入れはじめて迎えた夏。標高600メートルだから涼しく快適だろうと思っていた家は、暑すぎたのです。室温は35度になり、とても過ごしてはいられないと東京に避難したそう。

また冬は朝方、室温は1度を切り、台所では鍋の水が凍りついていたとのこと。

築40年のこの家は、ほぼ無断熱の家だった。なんとかしないと、、、そうして斎藤さんは断熱に出会ったのです。

断熱材をいれ、窓を性能の良いものに変え、設備はエネルギーと向き合って生きてきた結果のオフグリッド。太陽光発電に手作り感あふれる鉛蓄電池のシステム、給湯は太陽熱温水器。

驚いたことにこれらの改修工事に使われる工具もできるだけ太陽光発電で充電したそうです!この数年数々のエコハウスを訪問していますが、そんな話は聞いたことがありません。そうして出来上がった建物は、冬はトリプルガラスからの日射取得と薪ストーブ。夏は発電した電気でエアコンをつけ快適に過ごせるものとなりました。

「5アンペア生活はもうやめた」

断熱して適切な設備を構築すれば無理しなくても、我慢しなくても再生可能エネルギーで過ごせるから。それを実際に見て体験できるのが八ヶ岳エコハウス「ほくほく」です。

―八ケ岳エコハウス「ほくほく」プロジェクト―① 節電記者、築40年の空き家を買う | 朝日新聞 2030 SDGs (asahi.com)

第1部

イベントの第1部は斎藤さん解説の「ほくほく」見学ツアー。

3.11が発生し、どういうことを感じ考えて5アンペア生活を始めたのか、そしてほくほくに辿りつくまでを、省エネ活動をしている一般社団法人「Forward to 1985 energy life」からライブ配信しました。

続けてどのようにして、暑くて寒い空き家を再エネ100%で過ごせるエコハウスにリノベーションしたのか、くまなく見せていただきました。

室内は夏のピークでも100V 6畳用エアコンで家じゅう涼しく室内は快適というだけあって、6月半ばに参加者含めて25人入っているのに涼しく過ごせます。築40年の建物をリノベでオフグリッドにしていると聞いて想像するものととは全く違います。

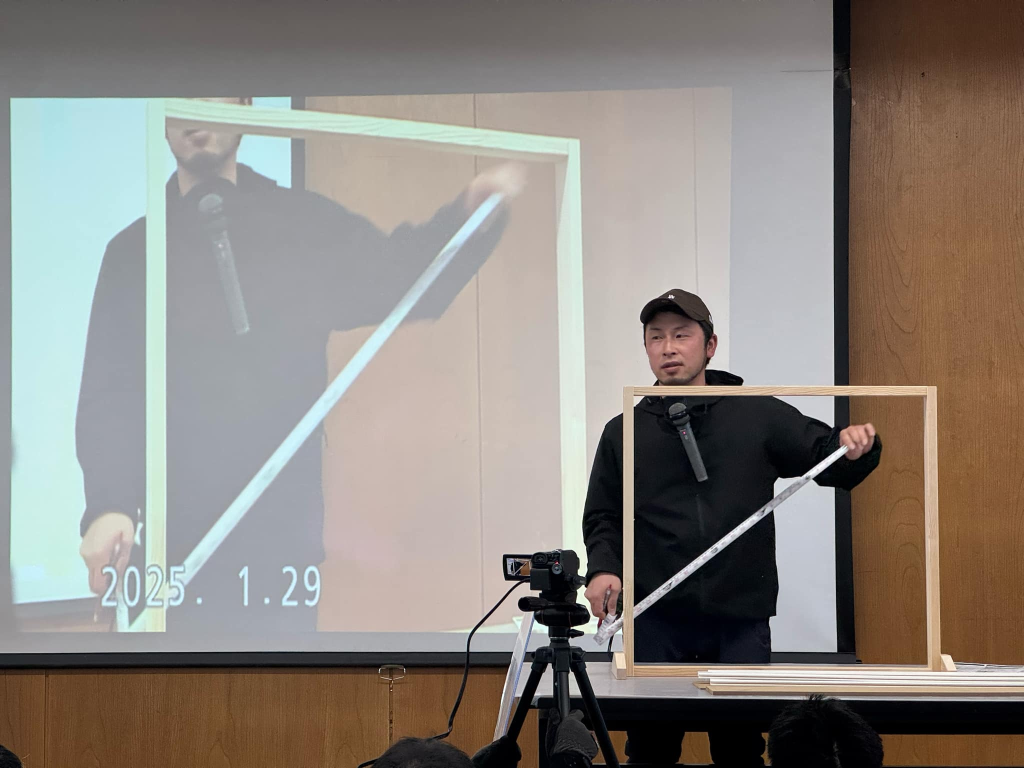

エコハウスで床断熱だと高断熱点検口というものを使うことが多いですが、ほくほくはリノベを見てもらいたい施設ということで床断熱が見れるようになっています。床にこの厚み!が暖かくて涼しい家をつくるポイントです。

公道側からのファサードは、付加断熱したうえに木の外壁で整えられています。山崎屋木工のトリプルが存在感があっていいですね。

給湯は日本初の太陽熱温水器「チリウヒーター」によって賄っているそうです。ほとんどこれでまかなえるそうですが、もし雨でお湯が沸かなくても、補助の薪ボイラーがあるためお風呂を我慢せず暮らせると見せていただきました。

第2部

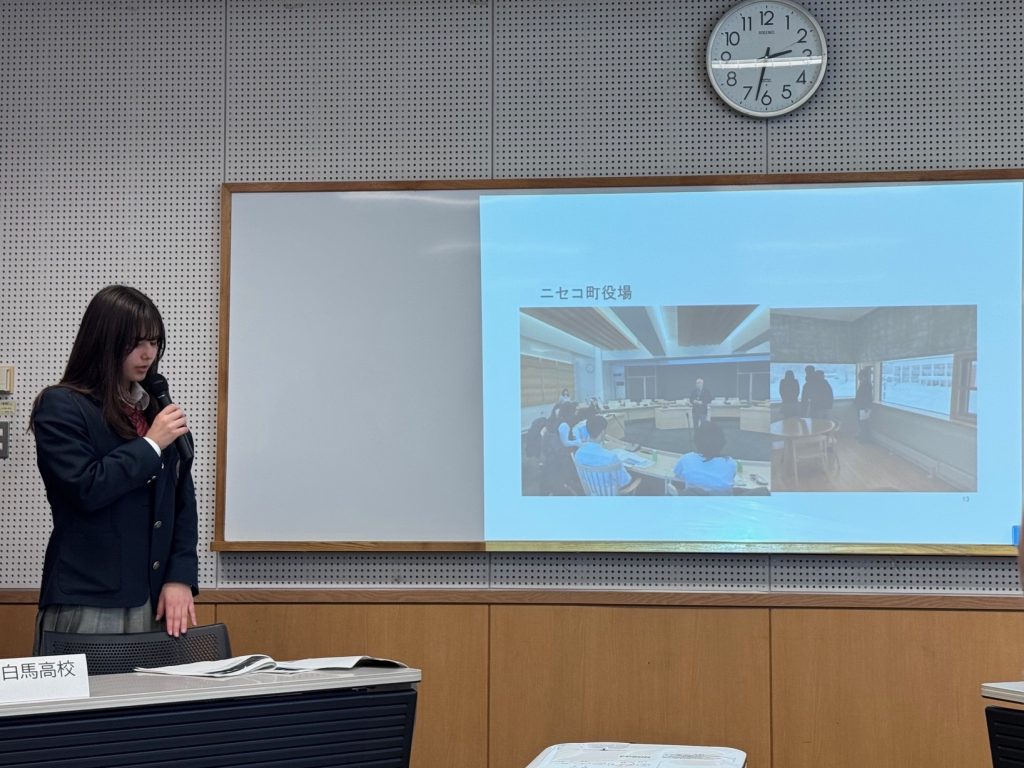

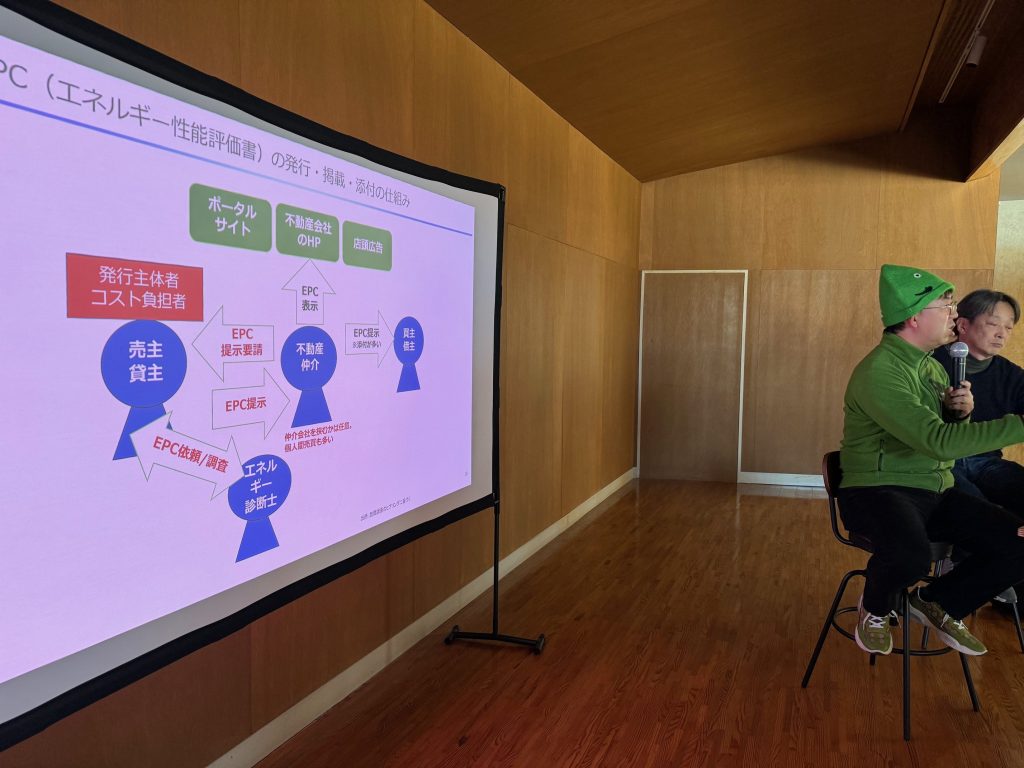

第2部はリクエストいただき、私から近年盛り上がりつつある「高性能賃貸」についてプレゼンと質疑応答しました。

大工さん、建築関係者さんの参加が多かったことから、「一般的なアパート経営者より上物に関しては必ずいいものがリーズナブルに実現できる優位性がある。」「僕らが高性能賃貸を増やしていきましょう」というメッセージが響いたとのことです。

懇親会

近くの温泉でお風呂に入り(いいお湯でした)懇親会。地元のジビエの名店「さの屋」がすごかった!!

ジビエ居酒屋と呼ばれているそうで、「地方の居酒屋大好きマン」としてはやはり地方に行ったらそういうお店でご飯食べたいですよね!

なぜか隣の席で飲んでいたお客さんが釣ってきた魚をいただいたり、猪のしゃぶしゃぶを生まれて初めて食べました。「さの屋」さん、最高です!!

美味しいお料理をたくさんいただき興奮冷めやらず、「ほくほく」に戻ってきて少し懇親して宿泊しました。

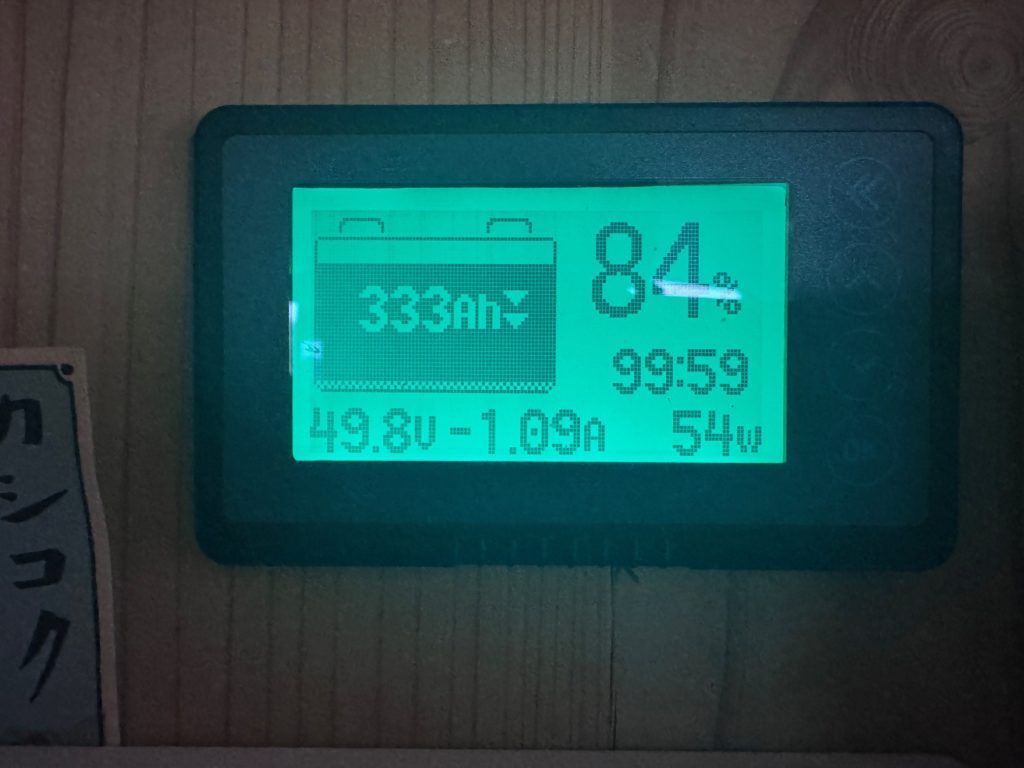

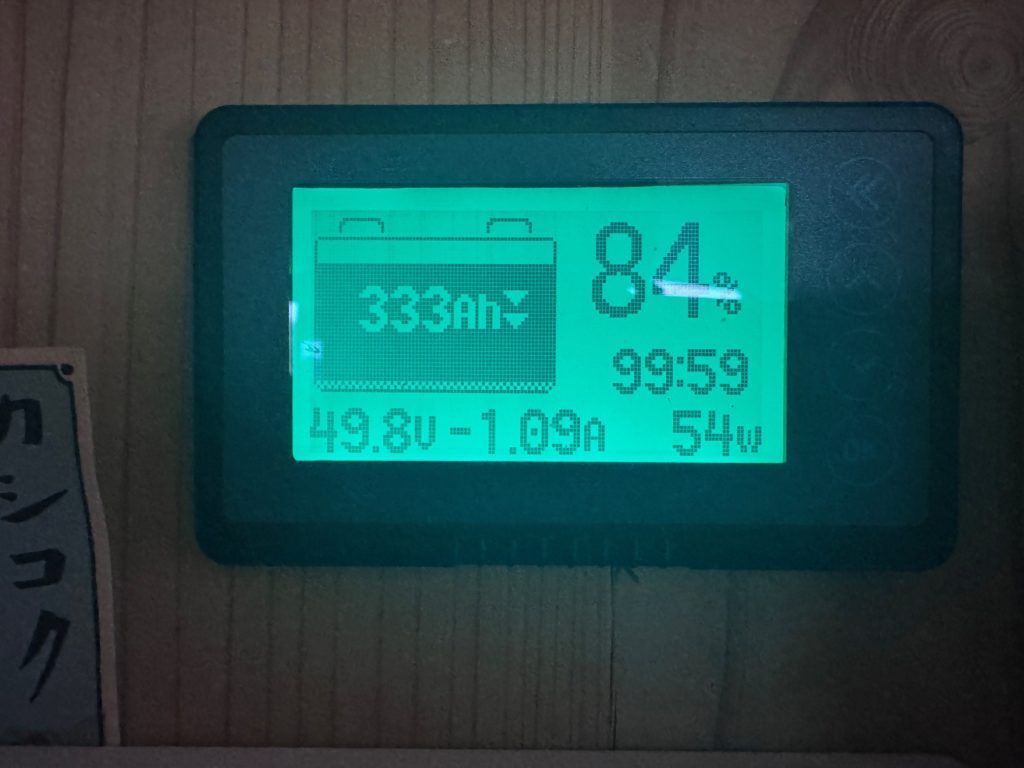

翌朝起きてチェックしたのは蓄電池の残容量。太陽光で発電し蓄電する場合、朝まだ発電し始める直前に最も容量が低下します。その時点で19kWhの84%と、鉛蓄電池の自主管理閾値50%までまだかなり余裕があります。

もちろん定住していないので普段満充電になっているというアドバンテージはありますが、前日もイベント中ほとんど雨が降っていましたし、太陽光パネルは2.7kWと最近の住宅に搭載されている容量と比較して1/2~1/3くらいの量です。

僕は蓄電池を入れた物件がまだなく、半信半疑だったのですが、数字を見てこれなら電気オフグリッド生活が実現可能だと実感しました。

いい2日間になりました。斎藤さん、企画の河合さん、駆け付けてくださいった梶原さん、参加いただいたみなさんありがとうございました。